Gli attori locali

Gli attori locali, coloro che agiscono e modifican un territorio, possono dividersi in tre tipologie: gli amministratori, le imprese e i cittadini.

GLI AMMINISTRATORI

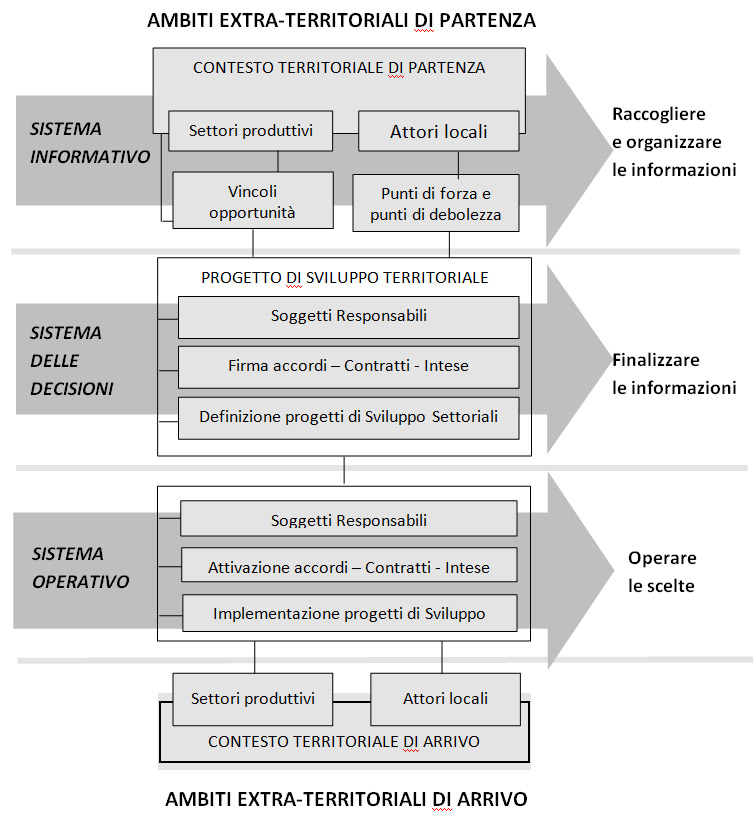

Gli amministratori locali hanno la responsabilità di attivare un

sistema di azioni strutturato sui tre livelli rappresentati

nella matrice per lo sviluppo locale. Essi sono condizionati,

naturalmente, da quanto accade e si evolve in ambiti

territoriali più ampi (regionale, nazionale, ecc), all’interno

dei quali il territorio dovrà competere per l’attrazione degli

investimenti, prima, e per la vendita dei prodotti/servizi e la

produzione di ricchezza, dopo.

Il primo livello riguarderà le informazioni e dovrà avere

l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti gli attori locali

un sapere condiviso e un linguaggio comune, che aiuta a generare

informazioni utili, assiste nelle diagnosi, nelle validazioni,

nelle valutazioni e nella implementazione dei progetti.

Il secondo livello riguarderà le decisioni e dovrà mettere in

condizione tutti gli attori interessati a partecipare al

progetto di sviluppo territoriale (soggetti responsabili), a

finalizzare le informazioni, a formalizzare i programmi di

sviluppo e i progetti di impresa.

Il terzo livello sarà operativo e dovrà mettere in condizione

tutti gli attori locali che parteciperanno al progetto di

implementare programmi e i progetti, di controllare i processi e

le azioni.

Nello schema che segue viene rappresentato il modello che

organizza il sistema di azioni che gli amministratori locali

hanno la responsabilità di attivare (Tab. 2.2).

Il punto di partenza del modello è l’analisi del contesto

territoriale, così come è condizionato dagli scenari più ampi

(regionale, nazionale, ecc), nel quale i settori produttivi

locali e gli attori sono inseriti e operano, subendo vincoli e

sfruttando opportunità (i settori), mostrando punti di forza o

di debolezza nell’agire (gli attori).

Il punto di arrivo del modello prefigura l’evoluzione temporale

degli scenari e rappresenta il contesto territoriale modificato

dalle decisioni e dalle azioni assunte ed eseguite per

valorizzare le opportunità e ridurre i vincoli di partenza dei

settori produttivi e per ridurre i punti di debolezza e

migliorare i punti di forza degli attori locali.

Il sistema delle decisioni viene raccolto in un programma di sviluppo territoriale che:

- si compone dei progetti per lo sviluppo dei sistemi produttivi;

- promuove accordi, contratti e intese di programma nei quali concorrono tutti gli attori locali interessati, ciascuno con le proprie specificità, e, eventualmente, gli attori regionali e nazionali competenti;

- individua i soggetti responsabili dell’esecuzione del programma, dei progetti e degli accordi.

Le azioni del sistema operativo sono quelle contenute nel

programma, nei progetti e negli accordi e si sostanziano, per

gli Enti Pubblici, in azioni di rimozione di ostacoli e di

creazioni di facilitazioni, in generale, e di azioni di

realizzazione di investimenti materiali (infrastrutture fisiche)

e immateriali (ricerca e formazione), nello specifico. Per le

imprese e i cittadini si sostanziano in azioni tese alla

realizzazione dei progetti di creazione e di sviluppo di imprese

previsti. Tutte le azioni degli attori dovranno essere

finalizzate alla valorizzazione delle opportunità e alla

riduzione dei vincoli misurati in partenza.

TAB. 2.2

Percorso dello sviluppo locale

.

.

LE IMPRESE

La nascita e lo sviluppo delle imprese sono processi molto

complessi. Ancora di più quando si tratta di piccole imprese,

che possono contare, in genere, sempre su risorse umane e

finanziarie, scarse. In un progetto di sviluppo autosostenibile

è determinante supportare questi processi, per consentire agli

imprenditori locali, nuovi o esistenti che siano, di entrare in

nuovi e promettenti mercati e di competervi con successo.

Per entrare ed operare nel settore dell’energia è necessario

superare due barriere: quella tecnologica e quella finanziaria.

Se per una grande impresa è relativamente facile acquisire

tecnologia e capitali, è possibile per una piccola impresa

superare le due barriere per entrare nel mercato dell’energia ed

operarvi?

Considerato che il singolo imprenditore avrà difficoltà a fare

tutto da solo, sarà necessario costruire un sistema di rete

locale capace di generare vantaggi ed economie di scala

tecnologiche, con riferimento alle analisi delle potenzialità

(piani delle risorse con localizzazione e disponibilità), alle

forniture (facile reperibilità dei prodotti tecnologici a prezzi

bassi), alle competenze operative e imprenditoriali

(installazioni e O&M), al mercato (consegna e vendita

dell’energia).

Il sistema di rete locale permetterà ai singoli piccoli

produttori di superare i limiti tecnologici soggettivi e,

laddove ci saranno le condizioni territoriali oggettive,

ottenere la fattibilità tecnica del progetto.

La seconda barriera si supera se gli indicatori della

fattibilità economica saranno positivi e in linea con i

benchmark del settore.

Posto che le condizioni oggettive che avranno portato il

progetto di impresa alla fattibilità tecnica determinano il

miglior costo di investimento e i più convenienti costi di

gestione, le variabili che condizioneranno fortemente la

fattibilità economica saranno la producibilità stimata

dell’impianto e il prezzo di vendita complessivo dell’energia.

Si tratta, anche in questo caso, di elementi oggettivi da

combinare con i precedenti dello stesso tenore. Con una

complicazione, però, rispetto agli impianti di medie e grandi

dimensioni promossi da imprese industriali, in quanto,

trattandosi, in genere, di interventi puntiformi, la loro

fattibilità finanziaria presenta ulteriori difficoltà. Sarà,

quindi, necessario che, per rendere più facilmente finanziabile

l’impresa, venga definito un pacchetto standard di garanzie

adeguato per limitare i rischi dei finanziatori, che completi e

inglobi le condizioni tecniche ed economiche.

Un’azione di sistema si può realizzare più velocemente se gli

Enti Locali, le associazioni e gli imprenditori interessati

formalizzano la loro collaborazione, come descritto nei

paragrafi precedenti, in un accordo di programma quadro che

viene proposto agli Enti interessati e da questi sottoscritti.

I CITTADINI

I cittadini, oltre ad essere amministratori e imprenditori, sono consumatori, risparmiatori, lavoratori. In ciascuna di queste vesti, la somma dei comportamenti di ciascuno condiziona e indirizza i mercati. Anche quello dell'energia e dell'efficienza energetica.

I cittadini consumatori

Nella vita quotidiana gran parte dei consumi è abituale, legata

ad automatismi difficili da modificare. Per iniziare a

risparmiare energia elettrica (e calore) è necessario conoscere

i vantaggi, innanzitutto quelli individuali (economici) e poi

quelli collettivi (ambientali), che le scelte virtuose portano.

Si risparmia energia elettrica (e calore) non solo facendo

scelte che portano direttamente a nuovi investimenti, ma anche

attraverso comportamenti intelligenti quotidiani, che permettono

un considerevole risparmio energetico senza particolari rinunce

(spegnendo le luci quando non servono, non lasciando in stand by

gli apparecchi elettronici, ecc.). Con l’introduzione di

dispositivi di home automation questa tipologia volontaria di

risparmio non è più legata solo alla sensibilità dei cittadini e

ad azioni di informazione e sensibilizzazione promosse da Enti e

associazioni, ma può rientrare a pieno titolo tra le scelte

virtuose che portano a nuovi investimenti.

Investendo per migliorare l’efficienza energetica della propria

abitazione si ottiene una minore spesa in energia elettrica e

calore (risparmio energetico passivo).

Investendo per installare impianti per generare energia

elettrica o calore alimentati da fonti rinnovabili si avrà una

minore spesa (risparmio energetico attivo).

La partecipazione attiva dei cittadini ai processi di consumo

consapevole e di produzione da FER sviluppa il mercato delle

nuove e più efficienti soluzioni per risparmiare e produrre

energia.

I cittadini risparmiatori

Le risorse finanziarie locali (i risparmi dei cittadini) sono

uno dei fattori determinanti per promuovere e sostenere nel

tempo un progetto di sviluppo locale autosostenibile.

I cittadini risparmiano una quota del proprio reddito per

accantonarlo e spenderlo in un momento futuro. Il risparmio è,

di fatto, un sacrificio del consumo presente in vista di un

consumo futuro, che rende più sicuri e aumenta la sensazione di

indipendenza e di ottimismo nei confronti del domani, e consente

di programmare un investimento, che potrebbe consentire di

realizzare i propri progetti, i propri sogni, la propria vita.

Risparmiare non vuol dire solo mettere via una parte del proprio

reddito, ma anche farla fruttare scegliendo strumenti e veicoli

che, per quanto è possibile, non mettano a rischio il risparmio.

In questo contesto è fondamentale per il risparmiatore:

confrontare e conoscere le caratteristiche delle diverse offerte

degli operatori finanziari, capire che il risparmio si accresce

nel lungo termine, mai di colpo e mai per fortuna, avere sempre

il controllo dei propri soldi.

I cittadini possono affidare il proprio risparmio ad operatori

finanziari, intermediari, che assicurano loro un rendimento

(interesse) e provvedono a impiegare il denaro raccolto dai

risparmiatori verso altri cittadini e verso le imprese.

I cittadini possono, altresì, destinare il risparmio

direttamente alle imprese, sottoscrivendo obbligazioni, che

assicurano loro un rendimento (interesse), o quote sociali, che

assicurano loro un reddito (utile).

In entrambi i casi il risparmio è strettamente legato agli

investimenti. E gli investimenti sono il primo passo per la

produzione di ricchezza e per lo sviluppo economico e sociale di

un territorio. La produzione di ricchezza futura (e la

conseguente distribuzione tra i fattori produttivi che

concorrono a crearla) è resa possibile solo risparmiando

(rinunciando al consumo immediato) e impiegando il risparmio per

gli investimenti.

Per capire meglio questo concetto è utile far riferimento a

un'economia agricola, priva di contatti con i settori secondario

(industriale) e terziario (servizi, tra cui la finanza). In

questa economia agricola, senza circolazione di denaro, il

risparmio è rappresentato dall’accantonare una parte del grano

raccolto per consentire la semina per la stagione successiva. Se

tutto il raccolto fosse consumato, il ciclo produttivo non

potrebbe essere avviato nella stagione successiva: i contadini

non avrebbero cosa seminare, dissodare, raccogliere e

immagazzinare per mangiare e per risparmiare. Non si produrrebbe

nuova ricchezza da distribuire, non ci sarebbe occupazione.

Nell’economia moderna i cittadini risparmiatori promuovono gli

investimenti attraverso un intermediario professionale che

garantisce con il suo patrimonio, finanziario e di competenze

specifiche, il risparmio. Il cittadino, però, non conosce,

tranne in alcuni casi evidenziati nei paragrafi successivi, come

e dove i suoi risparmi vengono impiegati. Non sa se vengono

reinvestiti localmente o se, una volta raccolti, vengono

destinati ad altri cittadini o a imprenditori operanti in

territori diversi e distanti dal proprio. Non sa per quali

investimenti vengono impiegati. Non sa a quali tipologie di

imprese vengono affidati.

In altri casi, i cittadini risparmiatori promuovono direttamente

gli investimenti partecipando alla raccolta di capitali di

debito (le obbligazioni) e di capitali di rischio (capitale

sociale) che le imprese fanno, a loro volta, sul mercato

borsistico (le grandi imprese quotate) e localmente (le piccole

e medie imprese del territorio).

Il cittadino, in entrambe le situazioni, in forza dei prospetti

informativi di borsa e dei business plan delle imprese locali,

conosce come e dove i suoi risparmi vengono impiegati. Sa se

vengono reinvestiti localmente o se, una volta raccolti, vengono

destinati in territori diversi e distanti dal proprio, sa per

quali investimenti vengono impiegati, sa a quali tipologie di

imprese vengono affidati.

I cittadini consumatori

La nascita e lo sviluppo del mercato verde dell’energia e

dell’efficienza energetica determina, per le imprese, la

necessità di introdurre nuove tecnologie, attivare nuovi

processi, sviluppare nuove professioni.

Le esperienze maturate in altri Paesi (Germania, Danimarca e

Spagna, soprattutto) sulle possibili ricadute sulla occupazione,

in generale, e sulla composizione professionale della forza

lavoro, in particolare, indotte dallo sfruttamento su scala

industriale delle fonti energetiche rinnovabili, evidenziano, da

un lato, una enorme potenzialità di creazione di nuova

occupazione netta (si aggiunge alla esistente senza toglierla ad

altri settori concorrenti), dall’altro, una forte necessità di

sviluppo di competenze professionali specifiche.

Il cambiamento tecnologico che il risparmio energetico e

l’introduzione massiccia delle fonti energetiche rinnovabili

richiedono va letto, quindi, non solo e non tanto come un

semplice cambiamento dei meccanismi economici e produttivi, ma

anche come un radicale processo di estesa trasformazione sociale

e professionale che investe la cultura e gli stessi stili di

vita.

I progetti di sviluppo locale autosostenibile del territorio si

intrecceranno sempre più strettamente non solo con le scelte di

politica energetica, ma anche con le strategie di formazione, le

une e le altre presentandosi come due strettoie attraverso cui

necessariamente dovrà passare l’occasione di rilancio.

I ritardi che si registreranno nelle politiche formative

influenzeranno negativamente i tempi di attuazione delle

politiche energetiche ed i ritardi di entrambe potrebbero

mettere a rischio il successo di una politica finalizzata allo

sviluppo autosostenibile del territorio.

Evidenziare direttamente i fabbisogni professionali e formativi

indotti dalle nuove politiche energetiche, dar conto delle

iniziative in atto, mettere in luce i cambiamenti avvenuti o

evidenziare i ritardi e le carenze che ancora permangono sul

territorio è un modo per contribuire ad accelerare i processi di

consapevolezza collettiva e per abbattere una delle barriere che

ostacolano il successo di una politica di sviluppo

autosostenibile. È anche il modo per indirizzare parte della

domanda e, soprattutto, dell’offerta formativa, pubblica e

privata, a livello secondario superiore e soprattutto

universitario, verso un settore produttivo con ampi margini di

sviluppo.